韋駄天ニュース

特別企画

個人情報保護法の改正は

顔認証によるセキュリティ強化提案のチャンス

2017年5月30日に改正個人情報保護法が施行された。これまで規制の対象外だった事業者も含めて、ほぼすべての事業者が規制の対象となった。情報漏洩対策の強化は今後、ますます活発となるだろう。ポイントになるのはオフィスのセキュリティだ。不審者の侵入や、PC、印刷物からのデータ漏洩を防ぐことが、情報漏洩対策の強化につながるからだ。オフィスへの入退時、業務PCの利用時、そして資料の印刷時と、オフィスにおけるこれらの場面で、従来のやり方に加えて“顔”という生体情報を用いることで情報漏洩対策強化につながるNECの「顔認証ソリューション」が、オフィスセキュリティの新たなスタンダードになりそうだ。

“なりすまし”を許さない顔認証による入退室管理でセキュリティ強化

個人の特定において身体的な特徴を用いる生体認証は、なりすましが困難でパスワードのように忘れることがない有効な認証方式だ。生体認証の中には、指紋や静脈、虹彩、声紋、顔などのいくつかの手法があるが、中でも顔認証は、指紋のように機器に接触させる必要がないなど、利便性の高い認証方式として現在大きな注目を集めている。

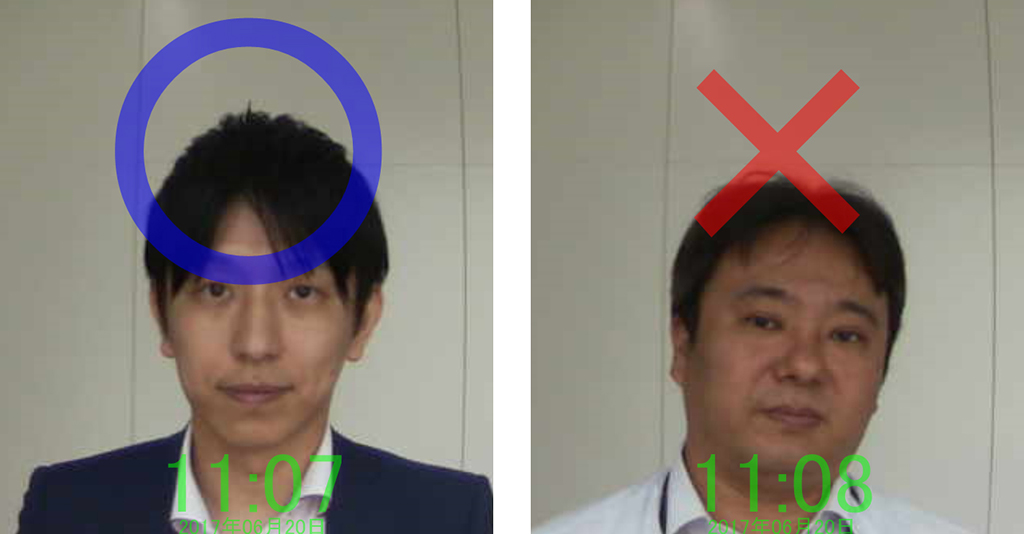

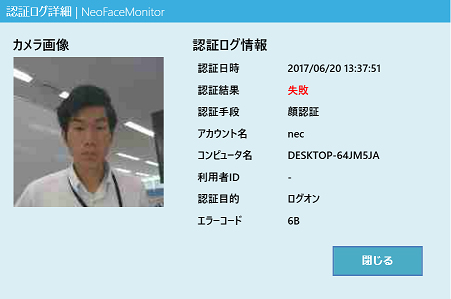

カメラで撮影した人物の照合の結果はこのように表示される。

これまでも入退室を管理するためにICカードなどが活用されてきたが、ICカードは貸し借りができるため“なりすまし”を防ぐことが難しい。また、持ってくるのを忘れて入退室ができなくなってしまうというミスも起こりがちだ。さらにICカードはカードの発行や運用においてコストと手間もかかる。一方、顔認証システム導入セットによる顔認証を用いた入退室管理ならば、貸し借りによる不正侵入の心配はなく、カードの発行や運用における手間もかからない。持ってくるのを忘れることもないのだ。

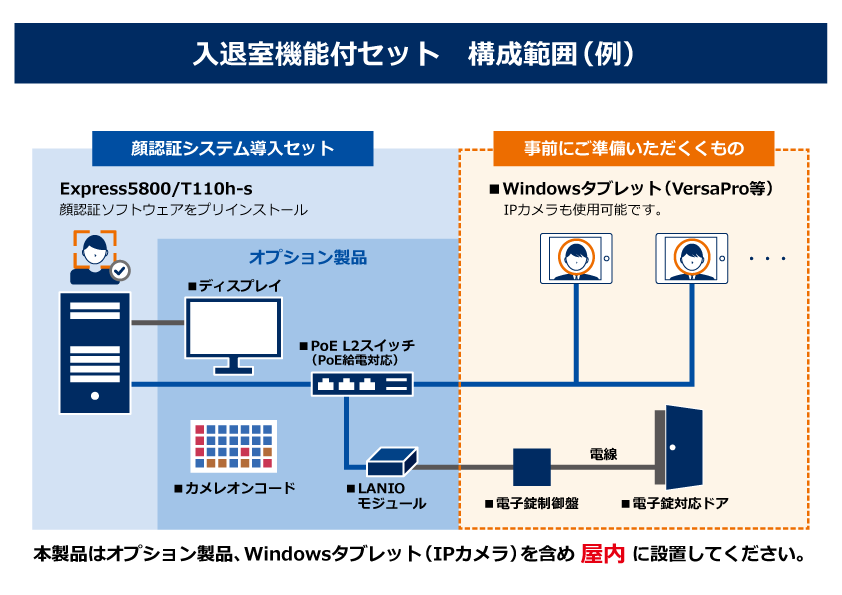

なお、顔認証システム導入セット 入退室機能付きセットは電子錠対応ドアだけでなく、セキュリティゲートとも連携させられる。NECはパートナー製品と顔認証の連携を促進するソリューション開発プログラムも展開している。今後は、このような入退管理システムや勤怠管理、ネットワークカメラ、表示灯など、顔認証を核にしたベンダー各社とのパートナーシップの広がりにも注目だ。

動画でわかる「顔認証システム導入セット」

IDとパスワードのPC運用はリスクあり。顔で自動ログオンが新基準

顔認証システム導入セット 入退室機能付きセットで入退室管理を強化した後は、顔認証を用いたPCの管理で業務中のセキュリティ強化も果たしたい。多くの企業で利用されているPCでは、IDとパスワードによる個人認証が実施されているだろうが、これらは第三者に知られてしまうとPCの不正利用を防ぐことが難しい。ICカードなどを用いた二要素認証を行っている場合でも、ICカードが盗まれてしまうリスクは存在する。パスワードやICカードは忘れたりなくしてしまう可能性があるなど、運用上の問題も少なくない。このような課題は、NECが提供する顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」の利用で解決できる。

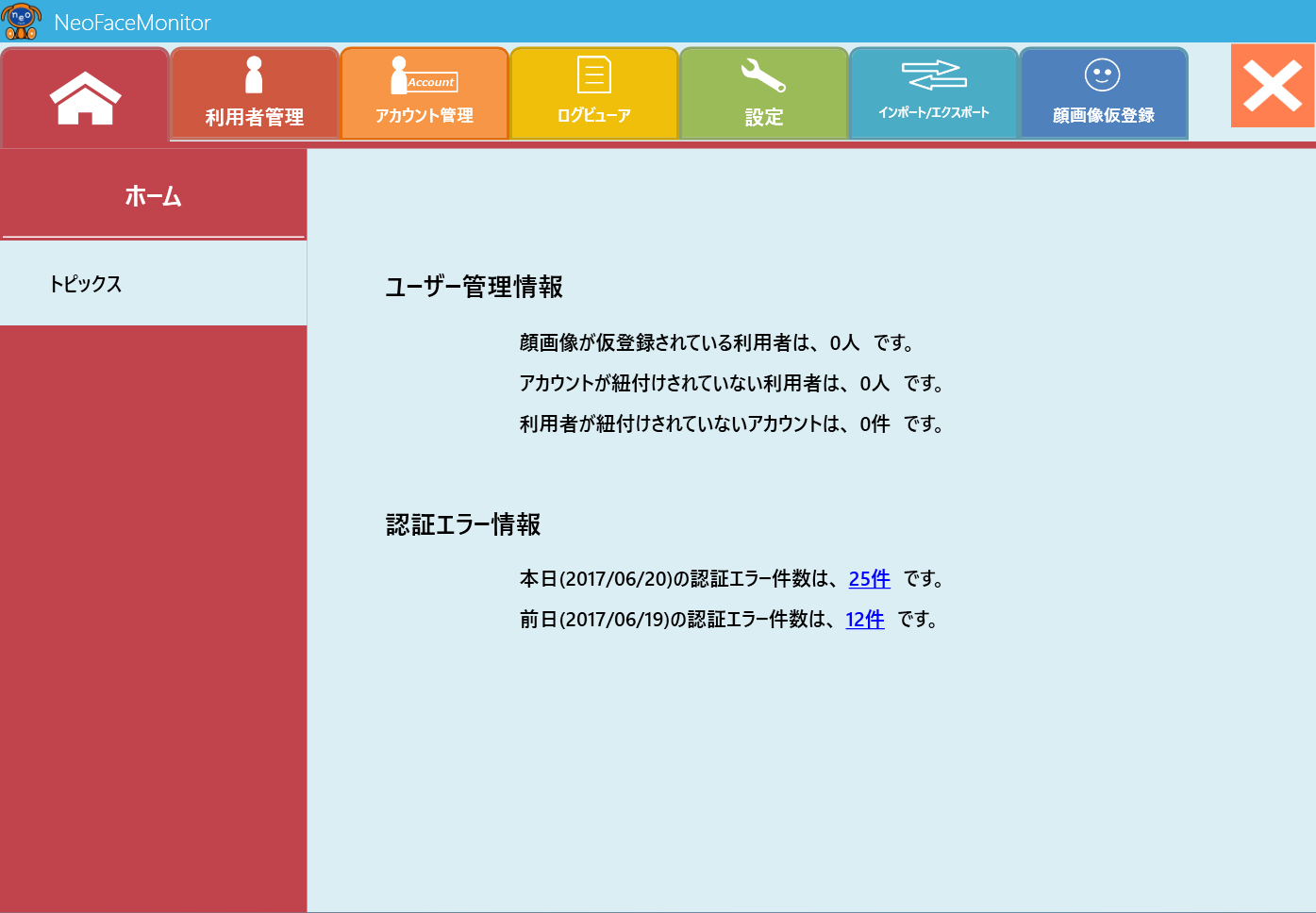

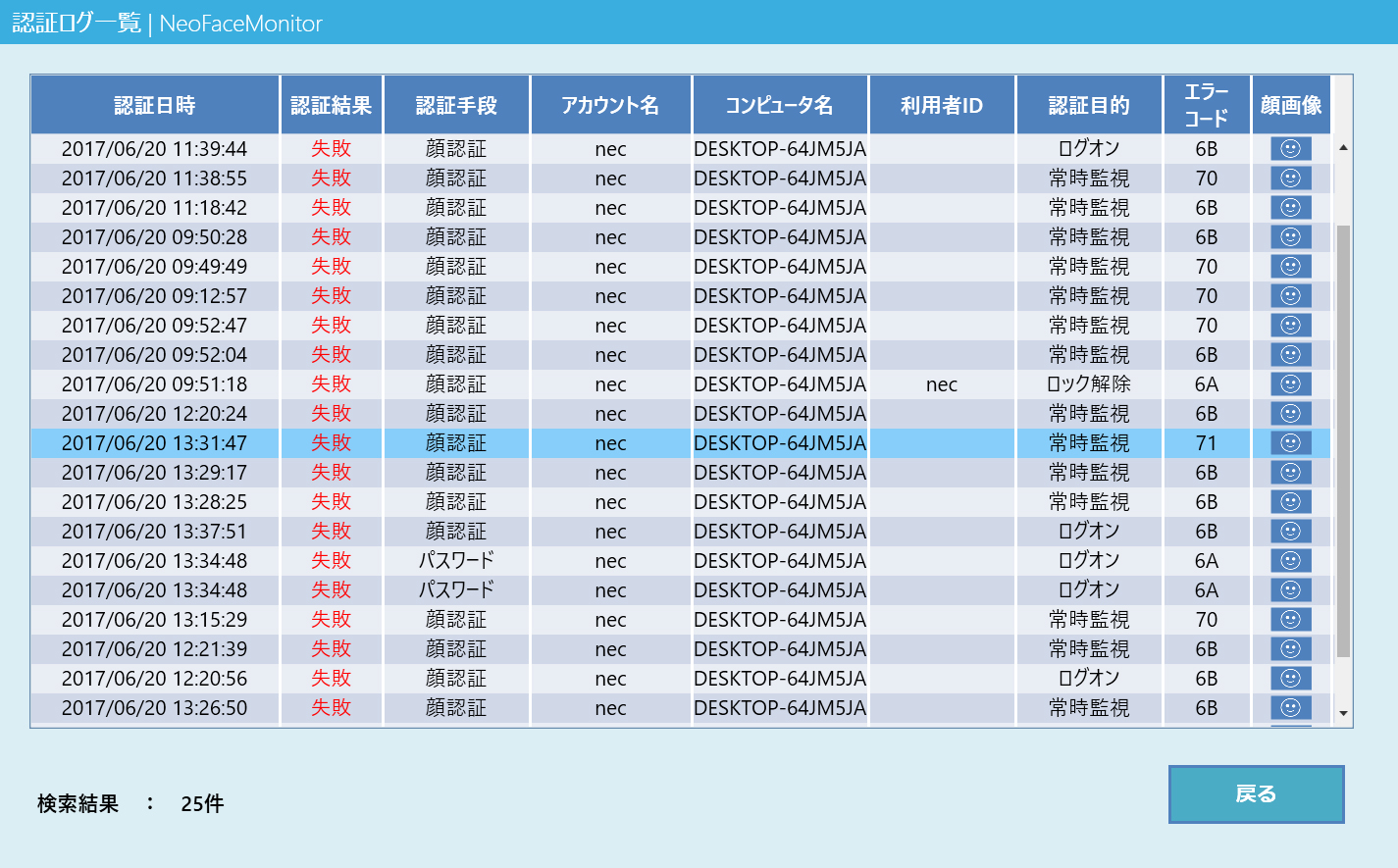

NeoFace Monitorは、PCの内蔵カメラを利用した顔認証により、カメラに顔を向けるだけでPCのログオン、ロック解除が可能になる。PCの起動時にNeoFace Monitorによって利用者の顔が照合され、本人と確認された場合にログオンが可能になる。本人ではない第三者が不正にログオンしようとした場合は、ログオンできないだけでなく、顔画像のログを記録するため、不正を試みた人間の確認も行える。社内に周知しておけば、PCの不正使用の抑止にもつなげられるだろう。

NeoFace Monitorで顔認証によるログオンを試みているところ。

NeoFace Monitorは、ログオン時だけでなく、ログオン後もPCの不正使用を防止できるのが特長だ。PCの利用中は常時監視を行い、利用者が離席した場合は自動的に画面をロックし、PCの前に戻ってきたら自動的にロックを解除する。利用者本人の離席時に第三者がログオンを試みた場合は、第三者の画像ログを保存して後から確認できるようにする。IDとパスワードによる認証の場合、ログオン後の離席時にロックのし忘れによる不正利用のリスクが存在するが、NeoFace Monitorを使用すれば、そうしたリスクもなくせるのだ。

第三者が不正にログオンしようとした場合、顔画像のログを保存するため、後で確認できる。

NECが提供する法人向けPCのラインナップであるMate&VersaProには、NeoFace Monitorスタートアップ版が標準添付(※2)されていて、NeoFace Monitorの一部機能を使用できる。

個人情報である顔データをサーバーでセキュアに一括管理したい、常時監視機能を利用したい、顔認証でドメインにログオンしたいといった要望があれば、有償版への切り替えが必要だ(※3)。

PCでの顔認証PCセキュリティソフトウェア「NeoFace Monitor」は販売から約2年間で民間企業、自治体を合わせてすでに500ユーザー以上に利用されているなど、大きな支持を得ている。

※2 標準添付:Webでの提供(商品添付の押し紙に記載)

※3 有償版、無償版の主な機能差ネットワークカメラで本人確認してから印刷

オフィス内での情報漏洩の原因として忘れてはならないのが、印刷した紙媒体だ。プリンターから印刷された直後に盗まれてしまったり、取り忘れなどから持ち去られてしまったりするリスクがあるからだ。従来までもICカードを利用した認証印刷の採用が進んでいたが、ICカードの利用ではカードを不正に使われてしまう可能性が存在する。もちろんICカードの管理や運用の手間もある。やはり、認証印刷においても顔認証の利用が有効となる。そこでNECでは、顔認証とプリンターを連携させた「顔認証印刷ソリューション」を提供している。

顔認証印刷ソリューションを利用すれば、PCでプリンターに印刷指示を出した後、印刷するプリンターのそばに設置されたネットワークカメラに顔をかざすことで本人照合が行われて印刷を開始できる。印刷を指示した本人がプリンターの前に来ると印刷を開始するため、印刷物の取り違いや放置からの不正な持ち出しを回避できる。ICカードをかざすアクションも不要で、手軽に高いセキュリティが確保できるのだ。NECでは、専用ソフトをプリインストールした小型サーバーとネットワークカメラをセットにしたオールインワンパックも用意しており、導入の手間も省ける。

顔認証印刷ソリューションの詳細はこちら

このように、NECの顔認証ソリューションを活用すれば、オフィスの入退室から業務PC利用、プリンター印刷に至る一連の流れの中で、顔という個人を高精度に特定できる生体情報を用いた情報漏洩対策が可能になる。パスワードやICカードなどのツールを利用しないため、従業員としては使いやすく、高度なセキュリティ体制を社内で徹底できるのが最大の魅力だ。

NECでは中小企業でも導入しやすいように顔認証ソフトとサーバーをセットにしSIの手間を省いたモデルを提供しているので、販売パートナーとしては、エンドユーザーに提案しやすいメリットがある。

視聴者に応じてリアルタイムにコンテンツを切り替えるサイネージ

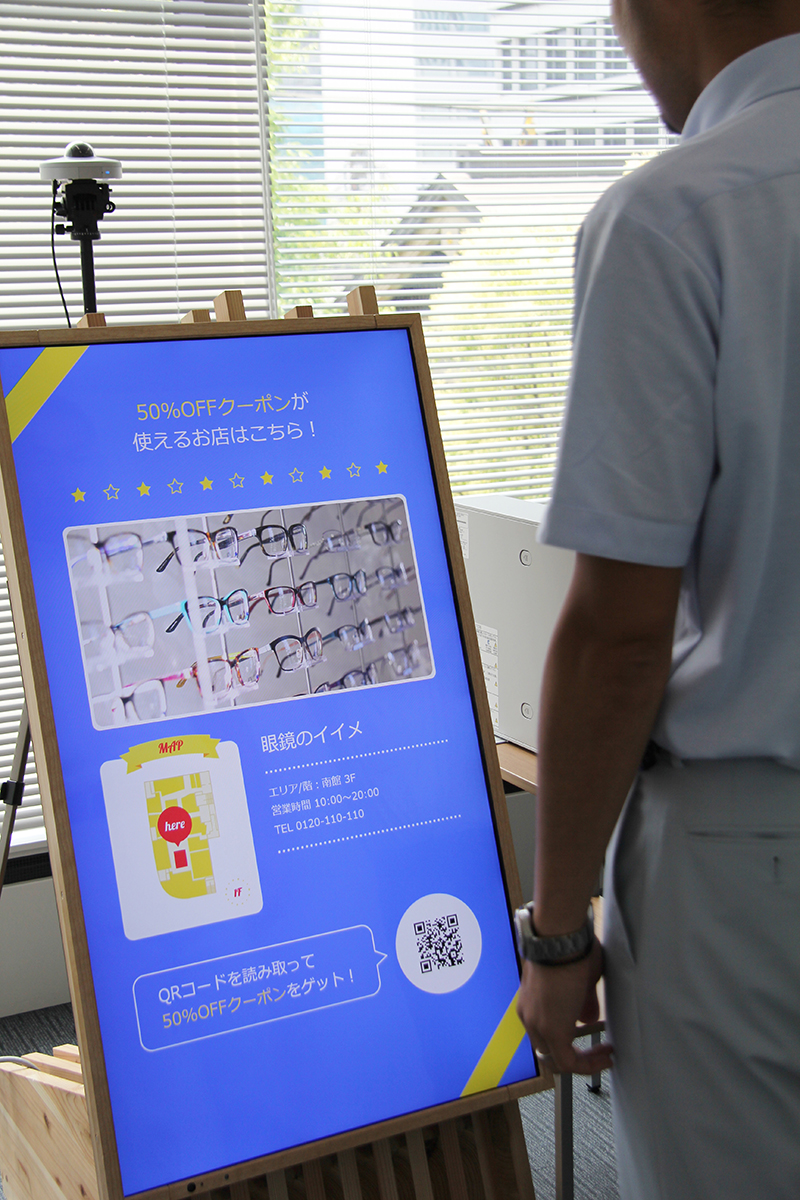

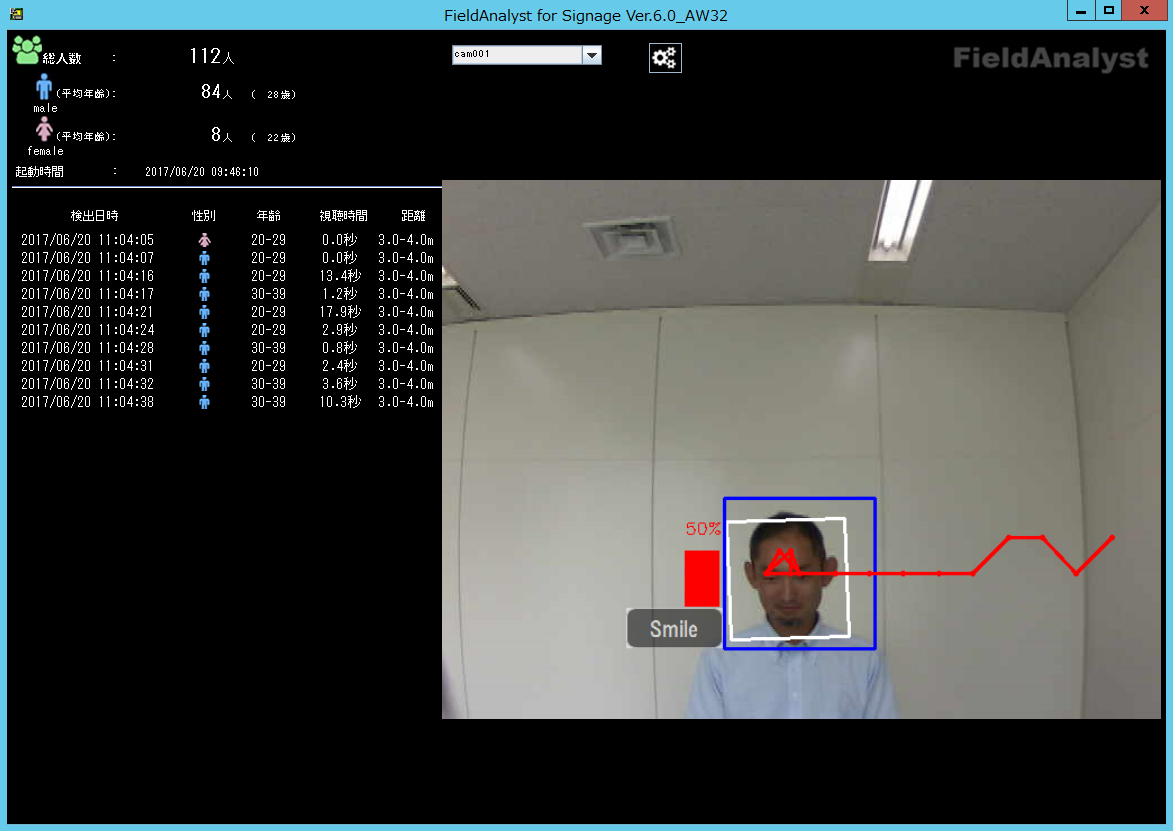

セキュリティ面での活用に加えて、NECの顔認証ソリューションはマーケティングにも利用可能だ。NECが提供する顔認証システム導入セットと、オプションで用意されている「FieldAnalystオプション」、そしてデジタルサイネージを連携させた「ターゲット広告サイネージセットモデル」は、ネットワークカメラに映った人物の顔を検出して年齢や性別を推定し、その人物が好みそうな広告をデジタルサイネージ上にリアルタイムに表示させる仕組みが構築可能だ。これにより、今まで以上の広告効果が期待できる。

例えば、商業施設の入口にサイネージを設置して、各テナントの案内を来場者に合わせて表示させたり、会員制の施設などで特定の会員が来た場合にデジタルサイネージにおもてなしのメッセージを表示させたりするなど、さまざまな利用の仕方が想定される。2017年下期にリリース予定のターゲット広告サイネージセットモデルは、デジタルサイネージの効果を今以上に引き出す顔認証ソリューションになるだろう。

ターゲット広告サイネージセットモデルは、カメラ映像から性別や年齢を推定して、人物に応じたコンテンツをサイネージに表示させる。写真は、20代の女性と30代の男性で異なるコンテンツが表示されている様子。

セキュリティやマーケティングに活用できるNECの顔認証ソリューションは、いずれもネットワークカメラやタブレット、PC、デジタルサイネージなど付加的なハードの提案も可能になる。顔認証ソリューションという新たな商材と、これまで売り慣れてきたハードとのセット提案で、ビジネスチャンスを獲得していきたい。

個人情報保護法の改正でほとんどの事業者が法規制の対象に

個人情報の取り扱いに関する法律として2005年4月から施行された「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が改正されて、今年の5月30日から改正個人情報保護法として施行された。個人情報の定義の明確化に加えて、法規制の対象となる「個人情報取扱事業者」の範囲の拡大が大きなポイントだ。従来までは、取り扱う個人情報が5,000件以下の取り扱い事業者は法規制の対象外だったが、今回の改正によってその要件は撤廃され、5,000件以下の取り扱い事業者も法規制の対象となったのだ。

個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース」などをその事業活動に利用しているものを指す。個人情報データベースに該当する例として、メールソフトのアドレス帳やソフトウェアなどでリスト化された従業者や顧客台帳などがあり、現実的には、ほとんどの事業者がこの定義に当てはまると考えられるのだ。このため、個人情報を流出させない堅牢なセキュリティ体制の構築が、今まで法規制の対象外になりやすかった中小規模の事業者においても、強く求められるようになる。