韋駄天ニュース

イベントレポート

[ DIS Innovation Forum ] パネルディスカッションレポート 第1回

未来のIoT社会に向けた新たなコミュニティ

-中四国の地域課題解決へ向けた

New Connective-

総務省 中国総合通信局 情報通信部長 三好伸明氏

株式会社アドバネット IoT Business Unit Account Manager 福島哲哉氏

国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構 准教授 博士(農学) 入野和朗氏

島根県 商工労働部 産業振興課 情報産業振興室 企画員 杉原健司氏

株式会社FUJITSUユニバーシティ 産学官連携グループ長 エグゼクティブ・プランナー 上野新滋氏

ダイワボウ情報システム株式会社 西日本営業本部 中四国営業部 高松支店長 兼 松山支店長 地福信広がモデレーターを務めた。

地域でのIoT活用を促進して地域課題を解決

総務省の三好氏はIoTやAIなどの最新テクノロジーの活用や普及に関する政府の取り組みを説明した。政府のITに関連する戦略としては「成長戦略」「IT戦略」「地方創生」の三つが挙げられる。

成長戦略ではIoTやAI、ビッグデータ等を活用する「第4次産業革命」によるイノベーションをあらゆる産業や社会生活に取り入れ、さまざまな社会課題を解決する「Society5.0」を実現することを目標に掲げている。

IT戦略ではITやデータの活用を意識することなくその便益を享受することを目的に、データがヒトを豊かにする社会「官民データ利活用社会」の構築に取り組んでいる。

そして地方創生ではデータ利活用に必要なIoTを地域で活用してスマートシティの構築を積極的に進めることを明記しており、「まち・ひと・しごと創生総合戦略2017」として閣議決定されている。

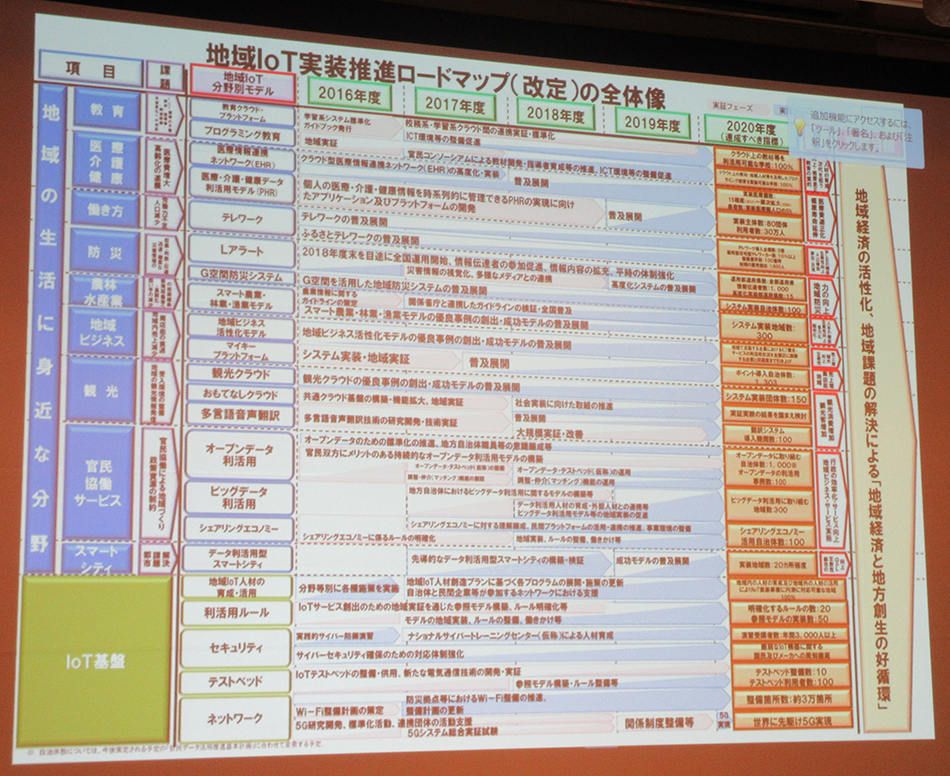

これらの中でも地域IoT実装の推進が重要だと強調する。現在その実現に向けて「地域IoT実装推進タスクフォース」が結成されており、2020年までに地域IoTの普及に向けてロードマップの策定、ロードマップの実現に向けた推進方策の検討、実施、新たな課題への対応が同タスクフォースの役割となっている。

地域IoT実施の重要性の背景として人口減少・高齢化の進展、東京一極集中、地域経済の低迷の三つの社会全体の課題が挙げられる。これらを解決するために地域IoTがもたらす可能性に期待するということだ。

社会全体の課題を解決するにはまず地域経済の活性化を促進することが必要で、それによって人口減少の歯止め、高齢者への対応、東京一極集中の改善が図れるという図式だ。そして地域課題の解決、地域経済の活性化につながる、まずは地域における生活の身近な分野を中心にIoT活用を進めるという。

ロードマップではどの分野でIoTを活用していくのかを効果・効用で検討して分野別モデルを設定する。次に2020年を区切りにモデルごとのKPIを設定する。そのKPIに応じて具体的な工程や手段等を提示する。そして地域の人々がIoTの活用意義を理解して自律的に活用が促進されることを目指して、地域の将来像や具体的な経済効果を提示する。

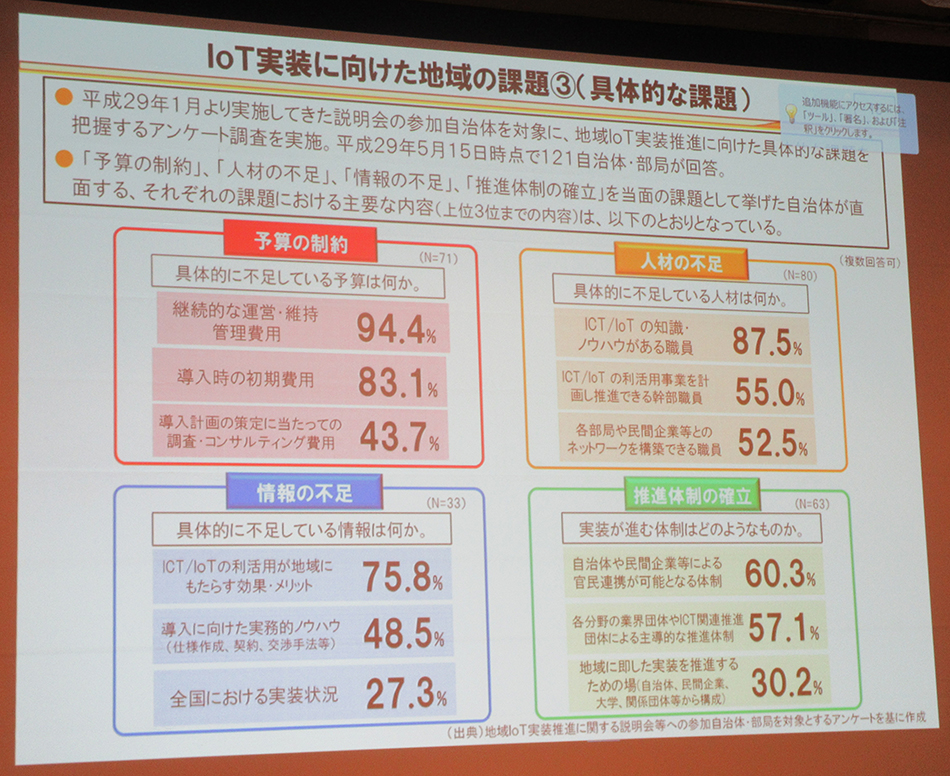

ロードマップ策定に伴いロードマップの実現を促進するには前提となる課題の解決も必要だ。具体的には予算の制約、情報の不足、人材の不足、推進体制の確立が挙げられる。その解決策として地域間で情報を共有するための官民連携の全国ネットワークと自治体間の情報連携体制を構築することが提言されているほか、人材不足については人材・リテラシー分科会を開催して取り組んでいる最中だ。

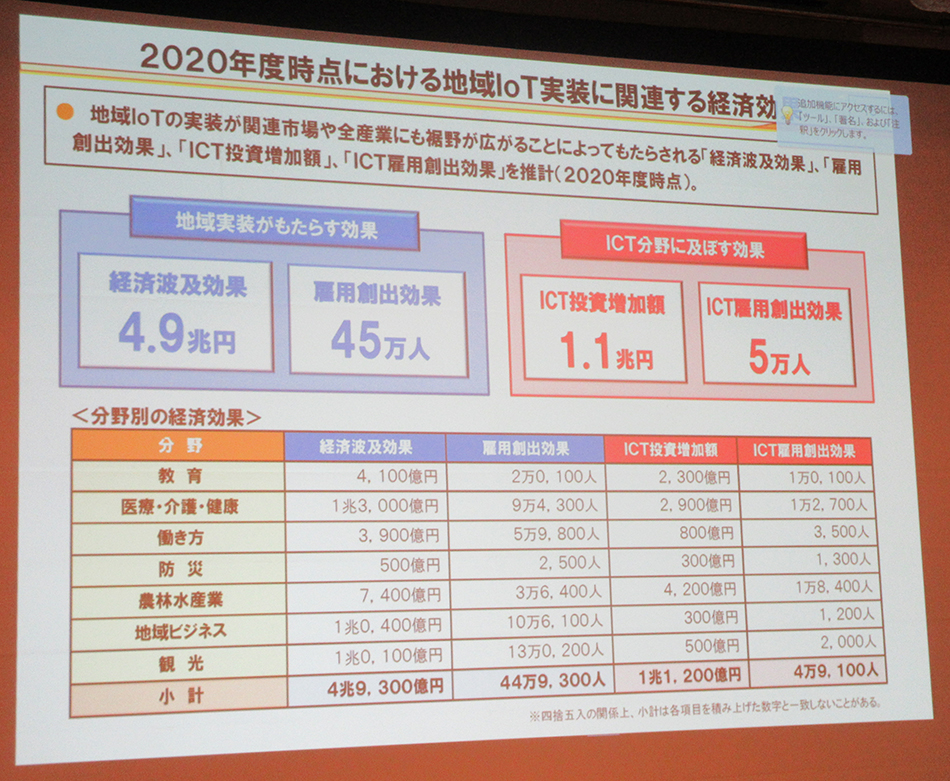

最後に地域IoTが2020年度時点にもたらす経済効果の推計について、地域経済波及効果は4.9兆円、雇用創出効果は45万人、ICT分野に及ぼす効果としてICT投資増加額が1.1兆円、ICT雇用創出効果が5万人と提示した。

データゲートウェイ製品でM2M 2.0を実現

地域におけるIoTの取り組みの現状について株式会社アドバネット IoT Business Unit Account Manager 福島哲哉氏と国立大学法人愛媛大学 社会連携推進機構 准教授 博士(農学) 入野和朗氏、島根県 商工労働部 産業振興課 情報産業振興室 企画員 杉原健司氏がそれぞれの取り組みを紹介した。

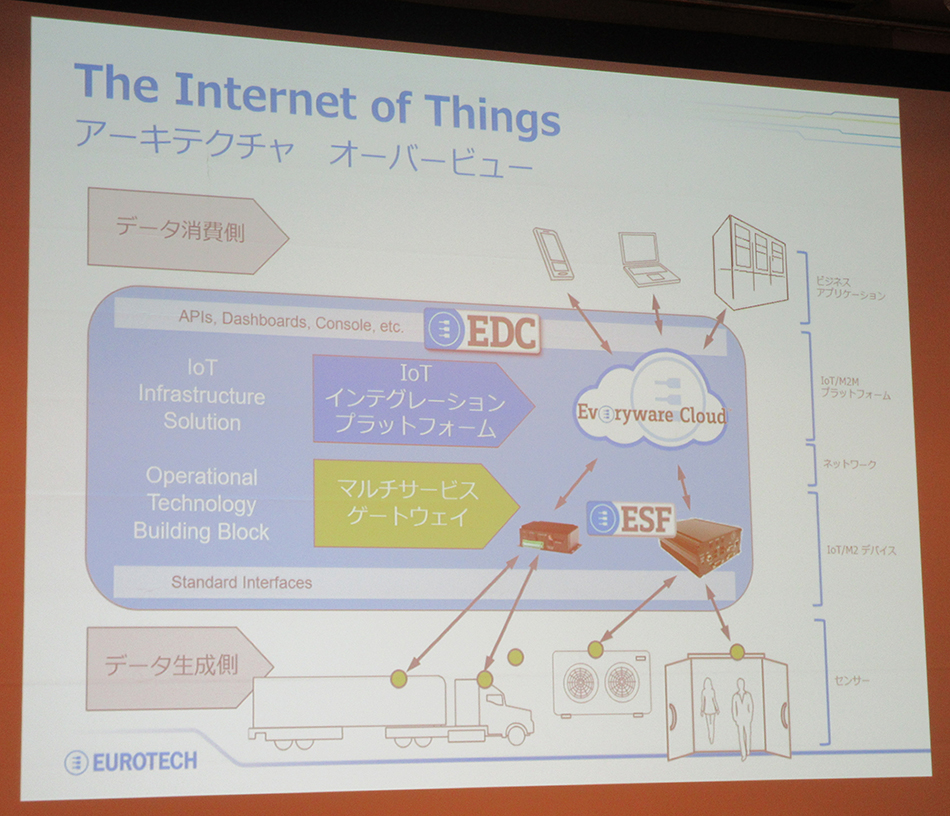

まず福島氏はIoTをM2Mの進化型とし「M2M 2.0」であると説明。アドバネットは岡山で38年の歴史を持ち産業向けハードウェアの開発・製造・販売を行っている。現在はイタリアのユーロテックに買収されM2M分野、組み込みコンピューターなどの事業を展開している。

IoTすなわちM2M 2.0関連の製品としてはクラウドとデータを生成するセンサーなどのIoTデバイスをつなぐゲートウェイ製品がある。

実際の利用事例としてボイラーやヒーターの遠隔保守、収集したデータのマーケティングや開発への活用がある。また業務用コーヒーマシンでは遠隔で利用状況の把握、売れ筋情報の取得、リモートメンテナンスや予防保全などを提供している。

このほか面白い事例としてはトイレの使用者の人数をモニタリングして必要な時に清掃員を現場に派遣するシステムがある。

漁業のリスクをIoTによるデータ活用で回避

愛媛大学では県南部でICTを活用した水産支援プロジェクトに取り組んでいる。同地域の水産業の問題として高齢化、人口減少、魚価の低迷、養殖用の餌原料の高騰、さらに地球温暖化を要因とする赤潮や魚病の被害拡大などを挙げる。

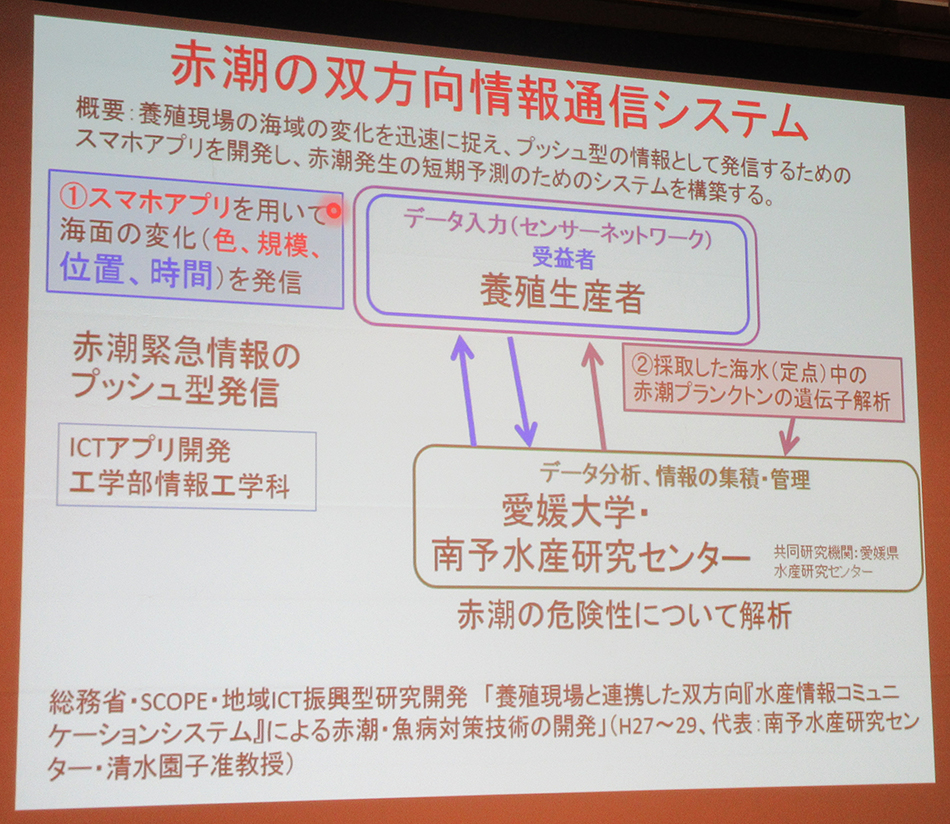

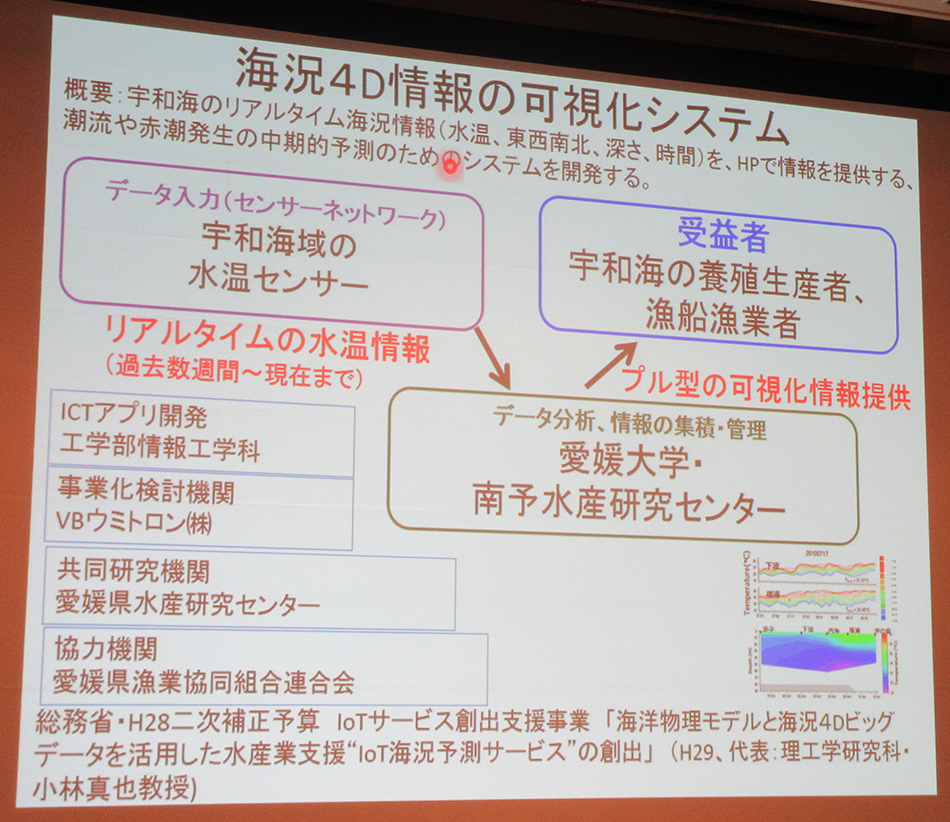

これらの問題の中から赤潮や魚病などの自然環境の影響への取り組みを行っている。それが「赤潮の双方向情報システム」と「海況4D情報の可視化システム」だ。

赤潮の双方向情報システムでは赤潮の被害を避けたい海域にセンサーと通信機能を搭載したブイを固定設置し、設置現場の赤潮プランクトンや魚病病原体をモニタリングし、愛媛大学・南予水産研究センターが分析結果を漁業者のスマートフォンに送信する。

さらに漁業者は養殖施設海域の海面の色の変化や変色の規模を時間と位置とともにスマートフォンから写真を含めてシステムに送信する。これらのデータを専用ホームページで赤潮情報として閲覧できる。

海況4D情報の可視化システムでは宇和海の海況情報(水温、方角、深さ、時間)を海域に設置したブイからリアルタイムで収集し、過去数週間から現在までのデータをホームページで情報提供する。この情報を参照することで漁業者は潮流を見て魚が獲れそうな場所を推定したり、養殖業者は赤潮の発生を予測したりできる。

地域の身近なIoT活用を自治体が支援

島根県では経産省およびIoT推進ラボが進める「地方版IoT推進ラボ」の第一弾選定地域となっており、同県の「しまねソフト研究開発センター」(ITOC)の取り組みが全国29地域の一つに選ばれている。

ITOCとは同県の平成20年から10年間取り組む総合発展計画における施策の一つ「ソフト系IT産業の振興」に基づくものだ。技術者の育成と大都市からの業務の獲得を支援する機関で、ソフト系IT産業の事業拡大を目指す。

そしてITOCは県や島根大学などの学校、金融機関、そして企業と連携してIoTの推進にも取り組んでいる。これが島根県IoT推進ラボだ。

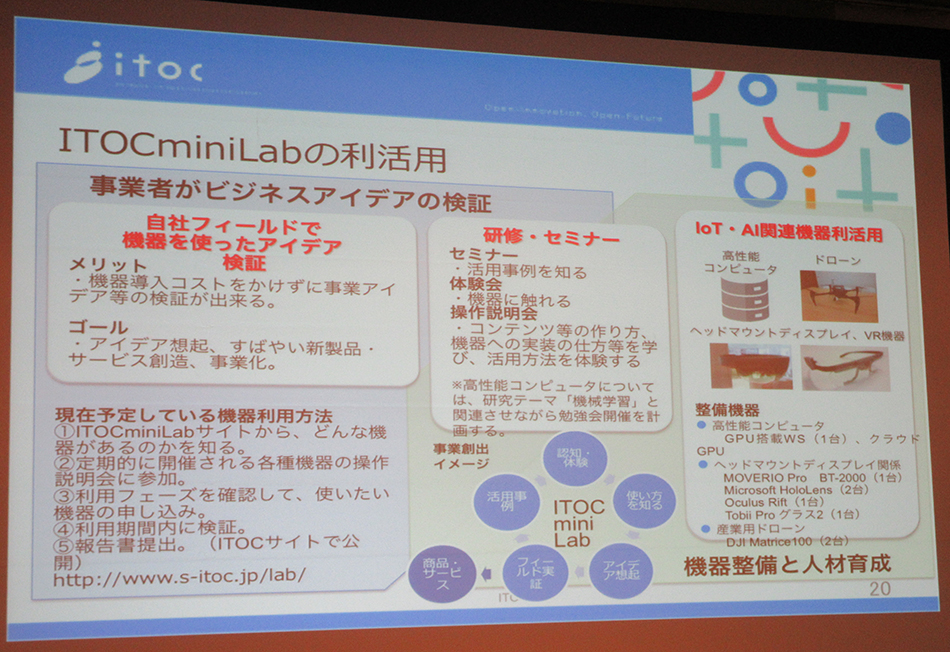

さらに最先端テクノロジーを利用したツールや製品を県内の事業者とともに活用して新たな商品やサービスの創出に向けた取り組みを支援するプロジェクト「ITOCminiLab」(アイトックミニラボ)も推進している。

このプロジェクトでは例えばウェアブルデバイスを活用して農業作業時を見える化するシステムのテストが行われた。今後はIoTやAI関連への取り組みの強化に向けて、ドローンやVR機器、高性能コンピューターなどの危機の整備と活用のアイデアの検証、人材育成などに取り組む。

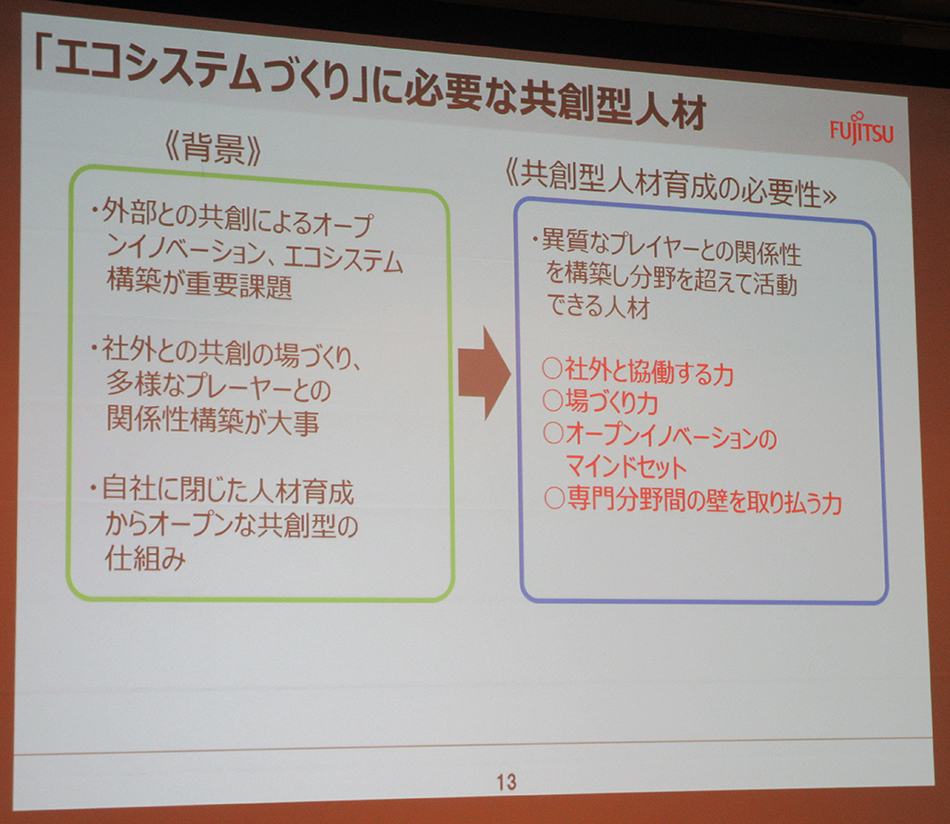

共創型人材がこれからのビジネスを支える

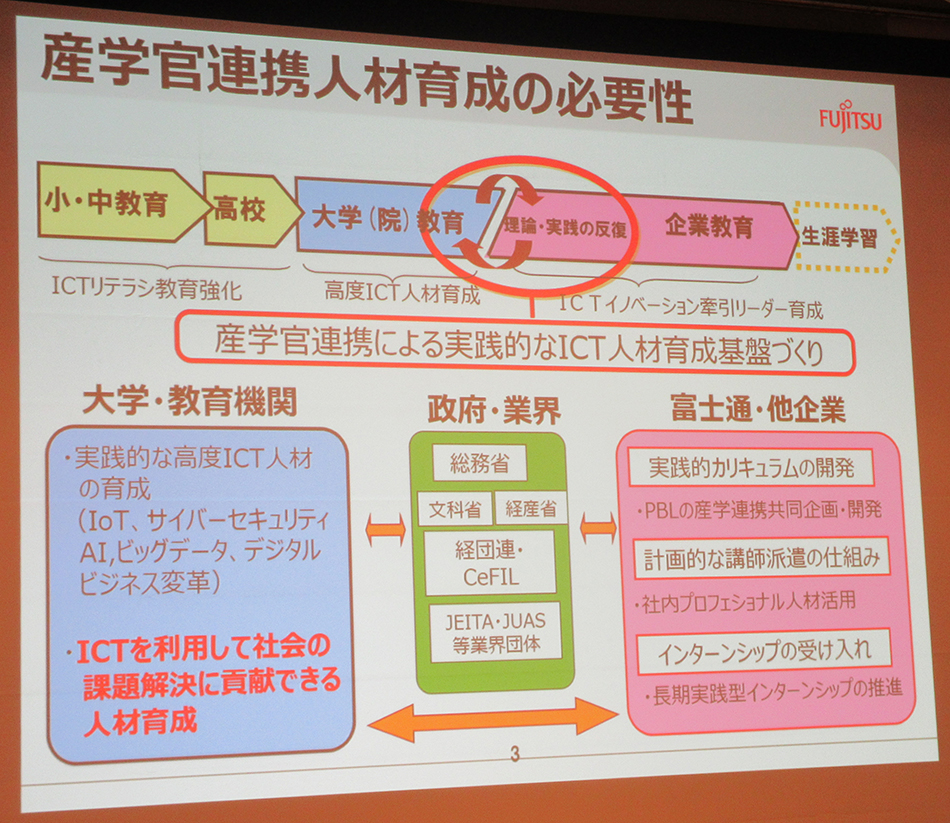

FUJITSUユニバーシティでは産学官連携の人材育成に取り組んでいる。FUJITSUユニバーシティではビジネスリーダーとプロフェッショナル、ベースライン、ワークライフデザイン支援の四つの分野で人材を育成しており、その中でもプロフェッショナル育成については産学官の連携が必要だと上野氏は強調する。

現在は大学などの学校が育成した人材を企業が受け入れ、戦力となるように企業が育成している。しかし実戦力になるまでに時間がかかるほか、そもそも人材が不足している。

上野氏は「学校教育と起業教育に溝があり、その溝を埋めるために産学官の協力が必要」だと訴える。

そのための具体的な取り組みの事例として九州大学と筑波大学で実施したICT社会ビジネス特論講座、新潟大学の夏季集中講座として実施したICT社会ビジネス、そのほか青山学院大学や東京農業大学での事例を紹介した。さらに文科省の成長分野を支える情報技術人材の育成拠点「enPiT」にも協力している。

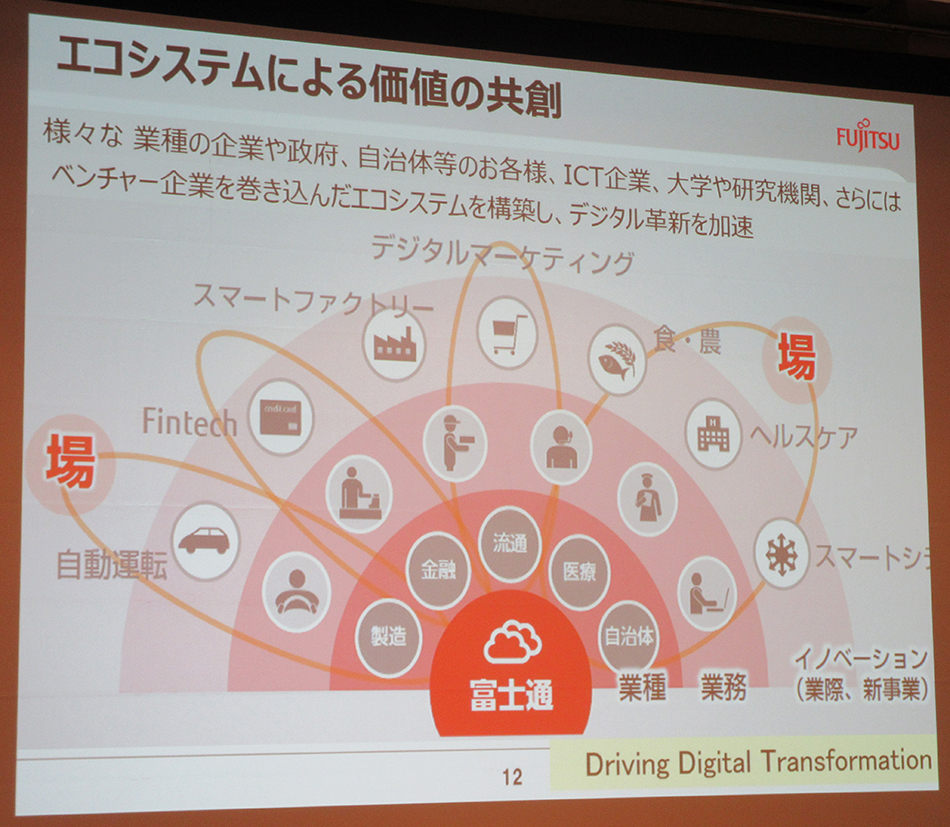

これからのビジネスは共創型が主流となるため、価値を共創するためのエコシステムの構築が必要となる。業種・業態を超えた企業・団体が有機的に一体化し、知見を融合して市場に取り組む。

そして政府、自治体、お客様、大学や研究機関、ベンチャー企業を巻き込んだエコシステムを構築することでデジタル革命を加速する。こうしたビジョンの実現には共創型の人材が必要だと上野氏は主張する。